2.1 色彩基础

1666年,艾萨克·牛顿(Isaac Newton,1642 - 1726) 通过光的色散实验,发现了太阳光可以分解成依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的单色光,并可以由单色光复合而成白光 ,由此提出了 牛顿颜色原理(Newton's theory of colour)。并于 1705 年结合他在光学领域的其他发现与猜想,编著为《光学》[1]。在此之前,亚里士多德提出的白光为一种纯粹光源才是学界共识。色散试验的伟大,在于为人们揭示了人类视觉感知色彩形式的光学物理特性。人们首次接触到了光谱(Spectrum)概念。此后,人们对光谱进行了大量基于颜色观测的研究,并逐步完成了奠基色彩学(Color Science)的理论归纳总结。

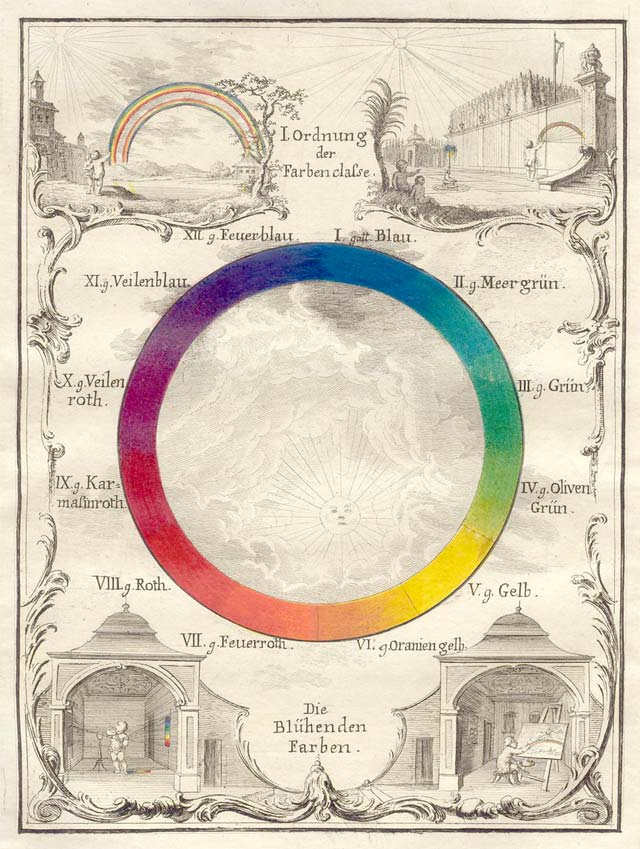

人们发现,如果我们将由红到紫的 可见光谱(380nm - 780nm) 首尾相连,那么就能够得到一个 360 度的连续可分色表。这个表被称之为色轮(Color Wheel) [2]。色轮中, 0 度表示红色,360 度表示紫色。环的圆心,即正中央则为纯白。

在此基础上,色彩学就颜色的合成,产生了三大理论:加法混合论、减法混合论、中性混合论。从物理意义上讲,加法混合论代表着自然界中自发光物体的光源色彩混合,减法混合论代表着反光物体反射光色彩混合情况,中性混合论依赖人类生理特征进行的色彩还原形式。加法混合论和减法混合论分别在光学领域和艺术领域,得到了广泛的应用。所以,加法混合论所采用的红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三基色被称为光学三原色(RGB),减法混合论所采用的深红(Cyan)、青(Magenta)、黄(Yellow)三基色被称为颜料三原色(CMY)。

图 2-1 色轮(Color Wheel)与颜色(Vienna,1772)[2]

1802年,托马斯·杨(Thomas Young,1773 - 1829) 在对可见光谱范围内光线波长测量时,发现人眼对红绿蓝三色光波极为敏感。杨确定了人眼中存在 3 种能够感知不同波长的光感神经纤维,佐证了光学三原色的生理基础,并粗略的测定了人的三色感知范围 [3]。

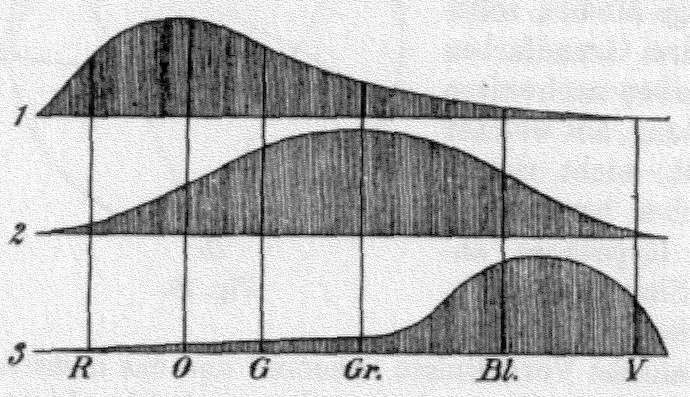

1850年,赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz,1821 - 1894) 在杨的研究基础上,经实验确定了杨理论(Young's theory)中所提及三色感知的光感神经纤维,就是后续被我们所熟知的视锥细胞(cone cells),并对三类视锥细胞敏感的红、绿、蓝三色所对应光波波长进行了重测定。由此,进一步推动了三色理论(trichromatic theory)雏形的形成 [4] [5]。人们为了纪念两位的贡献,也将三色理论称为 杨-亥姆霍兹理论(Young–Helmholtz theory)。

图 2-2 赫尔曼·冯·亥姆霍兹的三色理论,关于视锥细胞感知范围的手稿

受限于当时的科研器材水平,亥姆霍兹很遗憾的没有确切的办法,测量到三类视锥细胞可感知的确切波长范围。不过现代医学领域的研究,已相对准确的得到了答案。我们的眼睛基于此三种颜色的波形叠加组合,形成了能够覆盖从紫到红(360nm - 780nm)的 312nm - 1050nm 可观测波长范围 [6]。